2025-11-06、

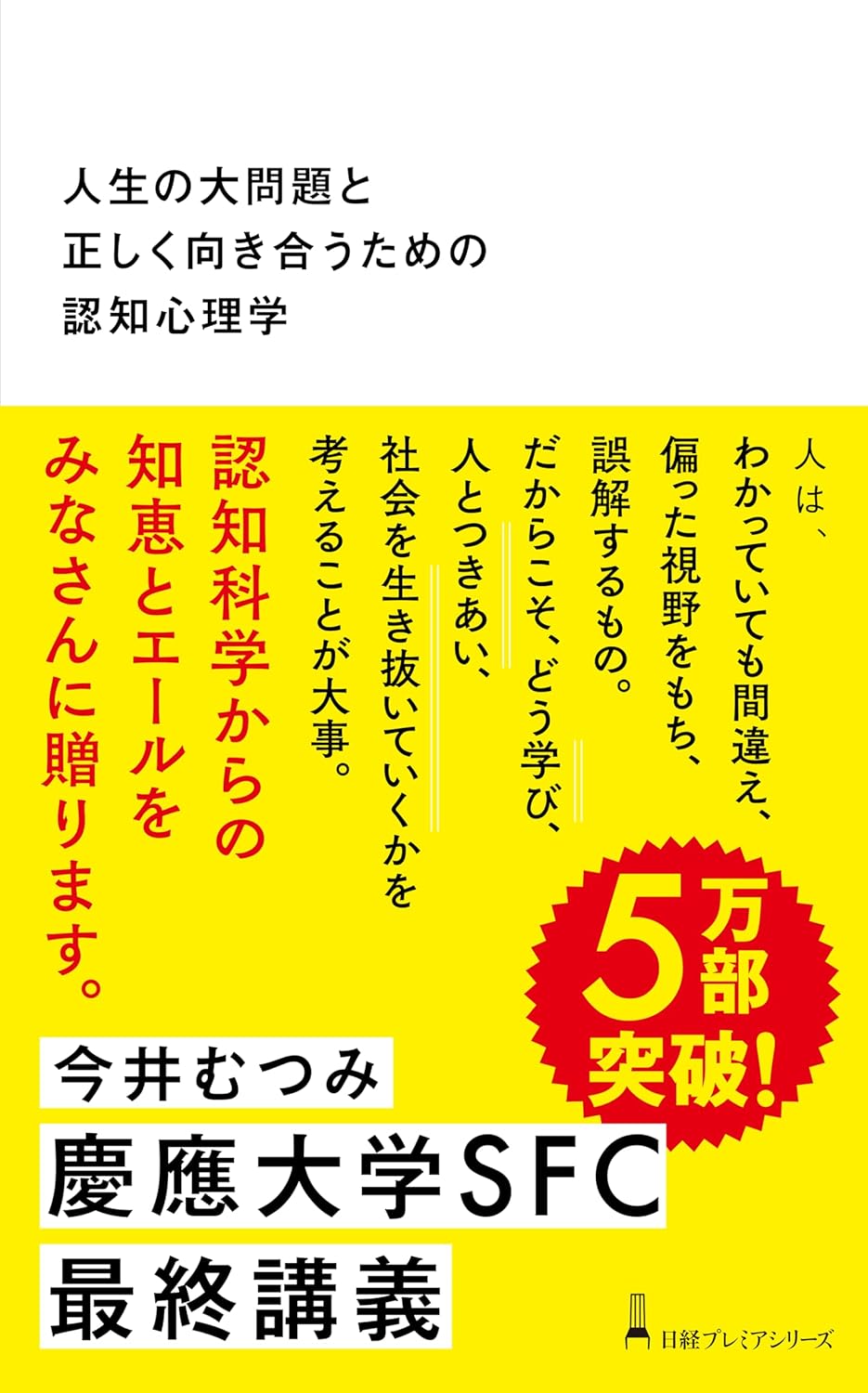

本日の書籍紹介は、人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学 今井 むつみ(著) です。

「話せばわかる」。。。これは「幻想」で、お互い理解出来ないので争いになる。

最近、他人との関わりで、大問題ではありませんが、面白いな!(何かに気が付てしまった)と思うことが3つばかりあり、この「認知心理学」に関連した書籍を購入して読もうとしていた矢先の出来事でした。

◼︎一つ目は、

スタバの既婚女子なのですが、私が女子学生の「おチビ」たちに好意でしている事をスタバの若いメンズたちにも対応してくれると勘違いして、私に、自分のお気に入りのメンズなのか知りませんが、彼にもしてあげてくれるように、当然の様に、私に要求してくるのです。

18年間スタバに通って、女子たちと会話しているのですが、こんな事を要求してくる子は居ませんでした。

なんでしょうね? 何をどう勘違いしているのか、私が女子学生の「おチビ」たちによくしてあげるのは、可愛いし、愛想がいいし、うれしいからです。 その点、メンズは別に可愛くもないし、余り寄っても来ないし どうでもいいのです。 個人的な関係ですので、別に「えこひいき」をしているわけでもありません。

私の場合「推し」とは違います。 お互いお話しして楽しいから良い子だと思うので、スターや有名人への一方的な「推し」とは、全然違います。

このように、自分の気に入った相手は、同じように自分の推しにも扱ってくれると勘違いしている「心」の認知がちょっとおもしろいなと、不思議だなと思いました。

どんな認知のしかたをしているのか? それが、脳の単なる特性なのか、障害からくる認知上の癖なのか? ちょっと興味があります。

◼︎二つ目は、

「飼い犬に咬まれる」ではなく、「飼い犬に吠えられる」と言う感じで、今まで仲良くしていた30代の子が、ちょっとASD(自閉症スペクトラム症の知能の高い方)気味の子なのですが、脳の「前頭前野」が、幼児並に未熟で怒ると抑えることが出来ずになるのですが、母親も同じ脳の傾向をしているのは聞いていましたが、ちょっとした言葉で、見事にその症状が出て来て驚いたと言うか、予測していませんでしたのでちょっとビックリでした。

普段から、「あんたはロボットだよなぁ」と言っている意味は、過去からの関係性を無視して、突っかかって来る部分が、あるからですが、どうやらロボットと言われる意味が分かっていない様です。 最後に謝って来ますのでかわいいのですが。

認知心理学上の問題なのか、発達障害上の脳の前頭葉と側坐核、扁桃体の問題なのか、非常に判断しにくい状態になってしまいます。

◼︎三つ目は、

古くからの友人の話しですが、私が助手席に乗せてもらい、クルマを運転して走らせながら、周りの車の動きに、反応して、よく文句を垂れているのですが、怒るポイントが、何で怒っているのか、理解出来ないことが多々あるのです。

どこが怒っている「ポイント」なのか? 分からず、認識・認知が全然違うので、ちょっと無気味で困ってしまいます。

◼︎余談ですが、

バス停などで並んでる時、一人だけ「パーソナルスペース」を異様にとる奴がいるのですが、そんな奴が前に居る時は、わざと無視して間隔を詰めて行きます。

この様に自分だけ、スペースを取ろうとする「クソッタレ」が結構いるのですが、これも認知心理学上の「神経タカリ」なのでしょうか?

世の中には、頭の配線がイカれている奴が実に多いのです。

———————————————————————–

■内容紹介

本書は『言語の本質』、『学力喪失』、『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』の著者である今井むつみさんの、慶應大学SFC最終講義を書籍化したものです。

人生の大きな問題」とどう向き合うかを、認知心理学(認知科学)の視点から考える1冊です。

認知心理学(Cognitive Psychologyとは?

人間の知的活動(認知過程)を対象とする心理学の一分野で、「人間の心を、情報を受け取り、処理し、出力するシステム」としてモデル化する。つまり、人の思考や知覚、記憶、判断、言語理解、問題解決などを「心の中の情報処理プロセス」として研究する。

世界的な認知科学者が最終講義で学生に贈った言葉とは

「人は、わかっていても間違え、偏った視野をもち、誤解するもの。だからこそ、どう学び、人とつきあい、社会を生き抜いていくかを考えることが大事。そのために、認知科学からの知恵とエールをみなさんに贈ります。」と最後の講義で今井むつみさんは学生に語りかけました。

何を伝えたら、認知科学が学生たちの将来や人生に、少しでも役に立つのか。そう考えながら28年をかけて組み上げてきた授業の集大成が本書には描かれています。

複雑で、難しくて、正解がない時代。だからこそ真剣に考えるという日々の営みが不可欠だと著者は語ります。世界的な認知科学者が若者に贈る、知恵とエールが詰まった1冊です。

■人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学

<目次>

開講 AI時代を幸せに生きるには

そもそも私たちは、「客観的」に世界を見ることができるのか?

「記憶」はあまりにも脆弱(ぜいじゃく)

人は基本的に「論理的な思考」が苦手である

「確率」よりも「感情」で考えてミスをする

「思考バイアスに流されている状態」は、思考しているとはいえない

■■■■■■

スキーマがあって初めて、高度な思考が成り立つ

情報処理能力や記憶の制約が生み出した人間独自の思考スタイルとは?

アブダクションによって人は、知識を拡張し、因果関係を解明し、新たな知識を創造している

一般人と一流の違いは、アブダクションの精度にある

AIは記号接地しない=新しい知識・生きた知識を生み出さない

A I が生み出すのは、「一般人の平均値」。唯一無二のパフォーマンスを生み出せるのは、人間である「あなた」

「得手(えて)に帆(ほ)を揚(あ)げる」という生き方

———————————————————————-

■おすすめの読み方

現代社会の「複雑さ」「正解のなさ」を前提に、人間の認知の仕組み(バイアス・スキーマ・記憶の限界・論理思考の弱点)を理解することで、悩みや迷い、変化への“備え”として活用できる点が非常に有効。

-

-

各章の「ものの見方」「考え方」の部分をメモし、自分自身の日常・仕事・人間関係で「自分はこういう見方していないか」「この思考のクセがないか」を振り返る。

-

認知心理学の専門用語(スキーマ、アブダクション、思考バイアスなど)が出てくるので、必要に応じて用語を調べながら読むと理解が深まる。

-

「正解がない」問いに直面したとき(進路・仕事・人間関係・価値観など)に、この本で紹介された考え方をフレームワークとして思い出す。

-

読み終わったあと、自分なりに「人生の大問題」と捉えるテーマを書き出し、それに対して本書で提示された視点を当てはめてみると、“読みっぱなし”にならずに活かせる。

-

今井むつみさんの書籍をもう一冊紹介

<目次>

はじめに 認知科学者が教えるコミュニケーションの本質と解決策

第1章 「話せばわかる」はもしかしたら「幻想」かもしれない

「人と人は、話せばわかり合える」ものなのか?

「話せばわかる」とはどういうことか?

「話せばわかる」の試練――記憶力の問題

人の記憶はどこまで「曖昧」なものなのか

「相手にわかってもらえる」を実現する方法を考えよう

第2章「話してもわからない」「言っても伝わらない」とき、

いったい何が起きているのか?

「言えば伝わる」「話せばわかる」を裏側から考える

言っても伝わらないを生み出すもの①「理解」についての2つの勘違い

言っても伝わらないを生み出すもの②「まんべんなく公平に見渡す」ことはできない、視点の偏り

言っても伝わらないを生み出すもの③「専門性」が視野を歪ませる

言っても伝わらないを生み出すもの④人間は「記憶マシーン」にはなれない

言っても伝わらないを生み出すもの⑤言葉が、感情が、記憶をどんどん書き換えていく

言っても伝わらないを生み出すもの⑥「認知バイアス」で思考が止まる

様々な思い込みと認知バイアス

第3章「言えば→伝わる」「言われれば→理解できる」を実現するには?

ビジネスの現場に、日常生活に認知科学をどう落とし込むか

「相手の立場」で考える

ビジネスで「相手の立場に立つ」ための「心の理論」

ビジネスで「相手の立場に立つ」ための「メタ認知」

「相手の立場」に立てる人のコミュニケーション

「感情」に気を配る

感情を味方につけるコミュニケーションのコツ

「勘違い」「伝達ミス」を防ぐ

「伝わる説明」を、具体と抽象から考える

「意図」を読む

第4章 「伝わらない」「わかり合えない」を越える

コミュニケーションのとり方

「いいコミュニケーション」とは何か?

「コミュニケーションの達人」の特徴① 達人は失敗を成長の糧(かて)にしている

「コミュニケーションの達人」の特徴② 説明の手間を惜しまない

「コミュニケーションの達人」の特徴③ コントロールしようと思わない

「コミュニケーションの達人」の特徴④ 「聞く耳」をいつも持つ

終章 コミュニケーションを通してビジネスの熟達者になるために

———————————————————————-

■なぜ「何回説明しても伝わらない」が起こるのか

この本では、いくつかの認知科学的な観点から「伝わらない」理由が整理されています。

主なポイントを以下に。

-

スキーマ(枠組み・知識の前提)の違い

人は皆、自分の持っている知識・経験・文脈(=スキーマ)を前提として、言葉を受け取り解釈します。言葉は話し手の意図そのままではなく、聞き手のスキーマを通して解釈されるため、「同じ言葉を話しても違う意味に受け取られる」可能性があります。 -

認知バイアス・記憶・注意の制限

人間の認知には限界があります。例えば、注意できる量、記憶できる量、聞いた内容をそのまま保持できるわけではないといった点です。聞きたくない話は耳に入らない/過去の記憶もスキーマによって捻じ曲げられることもある、という点が挙げられています。 -

「話せばわかる」という幻想

多くの人が、「ちゃんと説明すればわかってもらえるはずだ」「言ったら理解してもらえて然るべきだ」と思いがちですが、実際にはそのようにはなりません。本書では、「説明→理解」という直線的なモデルが成立しづらいことを示しています。 -

言語・コミュニケーションそのものの限界

言葉は意図や背景をすべて運べるわけではありません。言語を通じて「伝わる/伝わらない」の境界は、話し手・聞き手双方の認知プロセスに依存しています。どれだけ丁寧に説明しても、「受け手がどう解釈するか」という余地が残っているという点です。

■コミュニケーションの本質と解決策

この本が提示する「伝わる」ための本質と、実践的な解決策を整理します。

■本質

– まず、「相手と同じ頭の中を持つ」ということは基本的に難しい、という認識。

– コミュニケーションとは「どう言うか」だけでなく、「どう受け取られるか」「どう解釈されるか」まで含む認知プロセスである。

– つまり、単に「言葉を送る」ではなく、「相手がその言葉をどう処理するか」に配慮することが鍵。

■解決策(具体的な手法)

本書ではいくつか具体的なアプローチが紹介されています。主なものを挙げると:

-

共通のスキーマを構築する:説明前に、相手がどのような前提を持っているか、どこから説明を始めるのかを確認する。

-

繰り返し・要約・確認:一度言っただけでは「伝わった」とは限らないので、聞き手に「理解したかどうか」を確認したり、自分の言葉を要約して返してもらったりする。

-

可視化・具体化:言葉だけでなく、図、例、ストーリーなどを用いて受け手の理解を助ける。

-

受け手の注意と記憶を設計する:たとえば聞き手が注意を失いやすい環境(雑音・マルチタスク)を避ける、ポイントを絞る、など。

-

相互フィードバックと双方向性:ただ話すだけでなく、相手の反応を見て軌道修正する。話し手・聞き手が相互に「共有」できるかを意識する。

これらの方法により、「説明しても伝わらない」という状態から少しずつ脱出しやすくなる、と著者は主張しています。

■利点

-

認知科学という学術的な視点から、日常的に感じる「伝わらなさ」の原因を丁寧に掘り下げていて、納得感があります。

-

ビジネス・教育・日常のいずれの場面でも応用しやすい実践的な示唆が豊富です。

-

「伝える」ではなく「受け手の認知に働きかける」という視点が新鮮で、従来の「話し方を工夫しましょう」「言い換えましょう」だけでは捉えきれない層を補っています。

■注意点/限界

-

認知科学的な前提(スキーマ・注意・記憶など)をある程度知っておくと理解が深まる一方、専門用語や理論的な説明が若干ハードルになる可能性があります。

-

「伝わる/伝わらない」の原因は非常に多様であり、認知プロセスだけでは説明しきれない文化的・感情的・社会的な要因(信頼関係、モチベーション、感情など)も絡んでくるため、「これで完璧に伝わるようになる」という魔法のレシピではない、と捉えた方が良いでしょう。

-

実践にあたっては、「相手を知る」「状況を読む」「関係性を意識する」といった部分が現場で重要になるため、理論→実践の移行を自分なりに工夫する必要があります。

■まとめ

「何度説明しても伝わらない」というフラストレーションは、話し手が悪いだけ、言い方が悪いだけ、ではなく、聞き手の認知構造・注意・記憶・スキーマという“見えづらい領域”が大きく影響している、というのがこの本の主張です。そしてそれを理解すると、「伝わらない=自分の説明力が限界」というだけでなく、「相手と世界の見方がずれている」という視点に気付き、改善のアプローチを持てるようになります。

■今井 むつみ(いまい・むつみ):

慶應義塾大学環境情報学部教授。1994年ノースウエスタン大学心理学博士。

専門は認知科学、言語心理学、発達心理学。学力不振で苦しむ子どもたちの学力困難の原因を見えるようにするツール(たつじんテスト)や学習補助教材の開発にも取り組んでいる。

著書に

・『言語の本質――ことばはどう生まれ、進化したか』(中公新書)

・『ことばの発達の謎を解く』(ちくまプリマー新書)

・『親子で育てる ことば力と思考力』(筑摩書房)

・『言葉をおぼえるしくみ――母語から外国語まで』(共著、ちくま学芸文庫)

・『ことばの学習のパラドックス』(ちくま学芸文庫)

・『ことばと思考』『学びとは何か――〈探究人〉になるために』

『英語独習法』『学力喪失』(以上、岩波新書)、

・『算数文章題が解けない子どもたち――ことば・思考の力と学力不振』(岩波書店)

・『ことば、身体、学び――「できるようになる」とはどういうことか』(扶桑社新書)ほか多数。

コメント