連載で、いまさら、誰にも聞けないWindowsパソコンの基礎知識を5回に渡り記載します。

2回目以降は、

▮第2回目は「セキュリティについて」です。

これも何も分かっていない方が大勢いますので大事です。

▮第3回目は「アプリケーションの名称」です。

これも、自分で使用しているアプリの名称も覚えず、「あれ」とか「これ」で終わらせようとする不届きな輩が居ますので、自分の使っているアプリの名称ぐらい真面に覚えろです。

▮第4回目は「ファイル操作」です。

これはWindowsの基本操作なのですが、スマホのアプリしか使用していない輩には、「なんのこちゃ」状態ですので、Macも同じで、パソコンの基本を覚えて下さい。

▮第5回目は「フリーソフトのダウンロードとインストール方法」です。

ちょっと、使える様になると、ファイルをネットからダウンロードしたりできる様になりますが、しかし、ダウンロードしたファイルがどこに格納されているのか、ちゃんと認識できていない人が多いので、ちゃんと覚えて下さい。

—————————————————————–

初めは、OS(オペレーティングシステム)とは何か? です。

なぜ、初心者向けWindowsパソコンの基礎知識を記載しようと考えたか、ですが、パソコンを購入して、使うのに免許は必要ありませんが、余りにも「知識不足」と云うか、新しい道具を自分で勉強しながら覚えようとする、認識しようとする志しの無い、「無知」のままで平気な人が多すぎます。 世の中、こんなもんでしょうが。

しかも、何年経っても、ちゃんとパソコンを正しく管理できていない状態でパソコンに触っている方が余りにも多いので、「いまさら、誰にも聞けないパソコンの基礎」を記載した次第です。

パソコンのような物を「ブラックボックス」と呼んでいいのか?

もう文房具でしょう!

色々な会社を訪問している経験上、「理解できていない人」方たちからの一番多い反応は、

・「私には、そこまでパソコンを使う必要ないから」

・「あなたの様に専門家ではないから」

という、何とも訳の分からない「言い訳」、「言い逃れ」が、平然と返ってきます。

「使いこなせない人」は、その便利さを知らない、それを必要とする生活をしていないから「必要ない」と思っているだけなのです。

そして、こう言いたくなるのです。

「おいおい、いま会社で使っているのはパソコンでは?」

そして「この文房具の使い方が分からず、困っているのは誰だ?」となるのです。

世の中にパソコンが出てきて何十年になりますか?

現状ではパソコンは、もう、「文房具」のレベルですよと云っても、この「文房具」さえもまともに使いこなせない方が、大勢いますので、自分は普通だと思っているのです。 その認識は大間違いです。

激しく、論理的な矛盾を抱えている事さえも、理解、認識できないのです。

「どういう構造になっているのか」、「なぜそういう結果になるのか」といったことを知らなくても、私たちは生きていくことができますが、多分、頭の良い人は、いつも、それを知ろうとする「心:好奇心」がある方なんでしょうと思います。

物事を「概念」で理解できない人たちも、世の中、多勢に無勢を占めていますので、この様に説明しても、理解できる人が、何人いるのか心配になりますが、取り合えず「分かる人だけ、分かってもらえればいいか。。。」という思いです。

—関連記事—

・【面白記事】あなたは「ITリテラシーが低いから」嫌われているわけではない〜できないことへの対応に人間性が現れる

本当は、OS(オペレーティングシステム)の仕組みを理解することではなく、この「文房具」をうまく使いこなして、仕事ができるかどうか。。だけなのです。

ユーザーを観てきた経験上、リテラシー(読み・書き・そろばんの能力)の高い方は、この「文房具」を実に上手く使いこなしています。

例え、「OSの仕組み」を知らなくてもです。

でも、コンピューターが、箱の中で何をやっているのか? 概念だけでも「覚える」、「認識できる」と、この「文房具」を扱う上で、違うのではないでしょうか。

第1回目は、OSとはです。

このWindowsと云う「OS(基本ソフトウエア:オペレーティングシステム)」と「ハードウエア」が、どのような仕組みで動いているのか、主要部品の役割も含めて説明します。

▮この初期の動作などは、OSが違いますが、WindowsもMacもLinuxもほぼ同じ様にして動作しています。

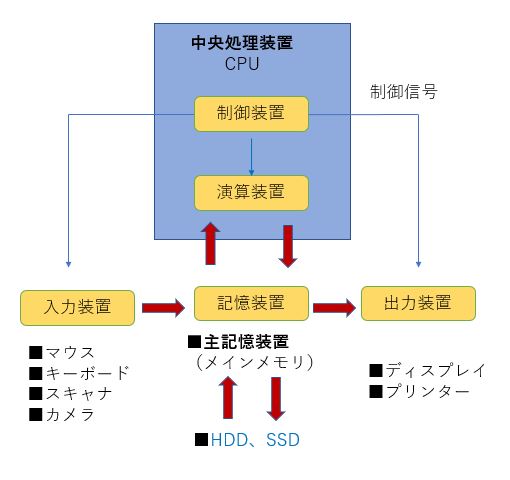

– パソコンの主要部品(ハードウエア) –

■CPU :頭脳となる部品(演算:主に計算をする機能)

■メインメモリー :頭脳(CPU)が使用する作業場所、電源を切れば、消えてしまう一時記憶装置

■ストレージ :HDDや、SSD(データやプログラムの保存場所)などの記憶装置

▮OS(基本ソフト)は、どこに入っているか?

最初は、ストレージ(HDDまたは、SSD)に格納されていて、電源投入後、OSを「主記憶装置(メインメモリ)」に読み込まれて、そこで初めて、CPUがプログラム・データを使い、動作して、OS(プログラム)が実行されます。

▮それぞれの役割と関係性を認識できるようになれば、仕組みを少しだけ理解できる様になると思います。

私も含めて、ミクロの人間になって、その部品の構造がどうなっているか? 機器の中に入り込んで観た人はいません。 物事を「概念」で、どのような仕組みで動いているのかが、理解できればいいんです。

Sponsored Links

パソコンはどう動いているのか、「仕組み」について

1.OS(基本ソフト:オペレーティングシステム)とは

Windowsに限らず、Mac、Linux(リナックス)PCにも、必ず、ストレージにインストールされているのが、OS(基本ソフト)です。この「基本ソフトウエア」が無いとパソコンは機能しません。

OSとは、ハードやソフトを動かし、パソコン全体を管理すための基本ソフトウエアです。

動き出す順番としては、電源投入——>BIOS——>ブートローダー——>OSが起動。

BIOSとは「Basic Input/Output System」の略で、PCの「マザーボード」上にあるROMに保存されるファームウェア(プログラム)です。

<パソコンが動き出す前の段階の動きと起動順>

電源を入れると、ROMに書き込まれた「BIOS」プログラムが起動し、ハードウェアの初期状態を整えるイニシャライズ(初期設定)を行い、キーボード、マウス、CPU、保存装置などのハードウェアデバイスを叩き起こし(制御)し、OS側の「ブートローダー」を呼び出します。つまり、BIOSはハードウェアが起動してからOSが起動するまでの橋渡しの役割を担います。

1)パソコンの電源を入れた時に、「BIOS」プログラムが起動して、ハードを叩き起こして、OSに繋ぎます。

2)ストレージデバイス(HDD又は、SSD)から、自動で「メインメモリ」にOS(基本ソフト)が読み込まれます。

3)その後「CPU(中央処理装置)」が、このデータを使い「Windows」というシステム(ソフトウエア)を動かし、ハードウエアであるパソコンに信号を送り制御・管理します。

どのバージョンのWindowsでも基本的は、みな同じです。

<Windows OSの名称>

リリース順に云えば、95–>98—>XP—>Vista—>7—>8、8.1—>10—>11の順です。

歴代のWindowsの「OS」の名称や、自分がいま使用しているOSの名称くらい、ちゃんと覚えておいてください。

「Windows 7」は2020年1月でオワコンです。 Microsoft社の「延長サポート期限」が切れて、何も更新ファイルを適用してくれなくなりますので、安全でなくなるから「使うな」と言う事です。

そして「Windows 10」は、2025年10月14日まで使用できますが、もう「Windows 10」以上のバージョンは無いとMicrosoft社は言っていますので、サブスクリプション方式(月額利用料金の支払い方式)で、使い続ける事が可能になる形態に持って行くのではないでしょうか。

ですので、パソコンを1年に1,2回しか使わない人(年賀状印刷程度)は、インターネットを切断してさえすれば、千年間でも使えますのでパソコンが壊れるまで同じOSで使えますが、ネットに接続して使用するなら、サポート切れになったOSは避ける必要がありますので、OSを入れ替える必要があるでしょう。

何が安全でなくなる? 。。。何が危険か理解できない人に、「何が安全でなくなるか」を話をしても理解できないでしょうから説明しません。 自分で調べてください。

1)コンピューターの計算の仕組について

コンピューターは、2進数と云う、数の概念を最大限利用して動く計算機で、2進数で計算するから、物事を考えることは出来ませんが、計算能力だけは圧倒的に速いのです。 速い、ただそれだけです。

2進数とは、Windows(OS)を使い、CPUが命令を処理(計算)する単位の事です。

人間は、通常、一から数えて10で桁上りする「10進数」でしょうが、パソコンは2進数しか理解できないのです。2進数には「2」はありませんよ。 2で桁上りします。

この意味わかりますか?

「2進数」を理解していない方は、読むのを止めて、勉強し直して下さい。

なぜ、コンピューターは、2進数の世界なのかが、理解できると、スッキリできると思います。これが、理解できれば、もう、半分理解したの同じことですので。

(1)メモリ、ストレージ(ハードディスク、SSD)、DVD、CD、USBメモリも、共通点は何でしょうか?

1つの場所で、0と1の2値として区別して扱い、保存できるからです。

・ハードディスク :磁気ですよね。 S極、N極で0、1を判断できます。

・DVDもCD :書き込むときにレーザーで、凸と凹を作り0、1を判断できます。

・SSD、USBメモリ :電荷です。 電荷がかかっているか否かで0、1を判断できます。

このように、コンピューターが、データを使い計算したり、保存する時に、この2進数が、一番都合が良いのです。

ここで、ピーンとくれば、あなたの「頭」は、通常の知能です。

よく、「デジタル人間」は、白か黒しかないと言われますが、とんでもない、32Bitあれば何通りの情報を表せますか? 確かに1Bitしかなければ2通りですが、セットで処理すればとんでもない数の情報量となります。

もう一つ、

よく「私はアナログ人間」なんで。。。言い訳しますが、お前の「脳」の神経間ネットワークは、「イオン電子」が流れるデジタルです。

あなたの頭(脳)は、アナログではありませんので、訳の分からない言い訳はしないように。

頭が悪いのは、正確に言えば、「脳神経細胞(ニューロン)」どうしが、ちゃんと「シナプス」で繋がっていないだけでしょう(決して「脳みそ」が足りないわけではない)。

脱線してしまいましたが。。。。。

理解していない人が、ほとんどだと思いますが、Windowsと云うOSは、16Bit版、32Bit版、64Bit版と、今までこの扱うデータの単位を増大させてきました。

OSで云う、32Bit版、64Bit版とは、CPU(OS)が、命令を処理する単位の違いです。

Windowsの最初のころは、16Bit版、32Bit版もありましたが、現状では、64Bit版が主流になっているだけです。 当然ですが情報量は64Bit版が多いに決まっていますよね、32Bitの倍の64Bit有るのですから。 最新のOS「Windows 10」などは通常、市販のPCは64Bit版です。

ところで、このBitとは?。。。何? これこそが「2進数」なんです。

Bitとは、2値のどちらかしか入らない入れ物のようなものです。

電荷がONかOFF、磁気がS極かN極、凸か凹のように。

命令を処理する単位と先ほど言いましたが、32個セットか、64個セットかの違いです。

コンピューターは2進数でしか、演算(計算)ができないのです。

<32Bit>

| 0 | 1 | ~ | 1 | 1 |

<64Bit版>

| 1 | 1 | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 1 |

当然、64Bit版の方が、格納できる情報量が多いですよね。

(2)コンピューターの基本、2進数のお話を更に進みます。

コンピューター(CPU)は、2進数と同じ、0と1の概念でしかデータを扱えません。

1つ入れ物があるとすると、それを1Bitという単位にします。

■1Bitしかないと、

| 0 |

0、1

値を入れる箱が1つしかありませんので、0又は1の2通りしか情報を扱えませんよね。

■2Bitあれば、

| 0 | 1 |

2の2乗で4です。 即ち、00、01、10、11の4通りの情報を扱えます。

同じようにBitを増やして行けば、3Bitでは8通り、4Bitでは16通り、5Bitでは32通り、6Bitでは64通り、7Bitでは128通り、8Bitでは512通り.。。となります。

この意味分かります?

この意味が分からなければ、算数の勉強からやり直してください。

メインメモリの空間も、32Bit版だと最大3.4GBくらいしか管理できません。Bit数が足りないからです。

この様に、コンピューターは、2進数しか扱えませんの「ストレージ」も「メモリ」も2値を保持できる仕組みのハードウエアを利用しているのです。

例えば、1Bit(ビット)を

■CD・DVDは、レーザー光で、凸と凹を作り2値を表現する

■HDDは、磁気ですので、S極とN極で2値を表現する

■USBメモリは、電荷がONかOFFなどで2値を表現する

情報を管理するために、例えば、英文字だと、AからZまで26個ですので、26通リ管理できればいいですよね。

つまり、

・1ビット:2の1乗で2通り、

・2ビット:2の2乗で4通り、

・3ビット:2の3乗で8通り、

・4ビット:2の4乗で16通り、

・5ビット:2の5乗で32通り、

▮AからZまでの英文字は、26通りの情報を管理するのですから、5ビットあれば足りますよね。(実際には大文字、小文字、記号がありますので、6ビットでも足りませんが)

▮画面(ディスプレイ)に表示する色も、実際には、ピクセルという色の液晶に表示する「点」の情報です。 1万色と云われれば、何ビット必要ですか? 計算してみてください。

それに画面に表示する色の場合、実際には、表示する「位置」の情報も付加されいます。

ですので、色の情報を格納する場合は、色と位置の情報が含まれています。

64Bit版場合、ビットが64個ありますので、

| 1 | 1 | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 1 |

当然、64Bit版の場合、2の64乗ですので、計算してみて下さい。何通りの情報を格納できますか?

格納できる情報量が多いですよね。

このように情報は、規則の「塊」なのです。 ビットの値がこうなっていれば、赤とか黒とか、決まっているのです。 「CPU」が64ビット単位にデータを読み込んで、ものすごい処理速度で、画面の各位置に「色」を表示する命令を送っているだけなんです。

このように、32、64Bitなどの処理単位で、ビットをセットにして、その単位で、メインメモリに読み込んでCPUは命令を処理(演算)しているのです。

32、64Bitなどと呼んでいるのは、CPUが、データを読み込んで命令を実行・処理する単位なのです。

「コンピューター」は、この「2進数」しか理解できません。 0と1の値です。

「コンピューター(CPU)」は、この「2進数」を利用して、計算(論理演算:AND・OR・NOT)しているだけです。

実際の計算は、人間だと一番メンドクサイ部分で、「論理演算」をしています。

掛け算などは、実際は、足し算をしているだけです。

論理演算とは?、自分で調べて認識してください。これが分かれば、CPUの仕組みの殆どを理解したのと同じですので。

このシンプルな論理演算ができるので、計算がものすごく速くできるのです。コンピューターのすごい所は、この計算の圧倒的なスピードだけで、やっていることは、そんなに人間の様に高度な知能は有していません。 0と1で論理演算をしているだけです。

「2進数」を使う意味と、「四則演算」と「論理演算」の違いを理解できない方は、実際に「コンピューター」が、どう計算しているのかを、概念で一生理解できないでしょうから諦めましょう。

2.ファイルシステムについて

WindowsもMacも同じですが、このように2進数の0,1のデータをストレージデバイス等にどう格納するのか、どう管理するのか、オペレーティングシステム (OS) が持つ機能の一つで、このファイルシステムで、データが制御・管理されています。

まず、Windowsには、FAT16、FAT32、NTFS、exFAT等のファイルシステムがあります。

現在、最新のWindows10のコンシュマー向けのエディションでは、「NTFS」でフォーマットされています。 ちなみに、NTFSは、Macで読めませんので、例えば、USBメモリなどで、共通に使いたい場合は、USBメモリを「FAT32」でフォーマットする必要があります。そうすれば、WindowsでもMACでも両方で使えます。

ただ、「FAT32」でフォーマットすると、一度にコピーする容量が「NTFS(1ファイルが4GB以上でも保存できます)」より少ないのでギガ単位のファイルをコピーする時は注意が必要です。

3.ハードウエアの構成要素と、どのように関係しているのか? 仕組みについて。

主な「OS」がハードウエアの構成要素と、どのように関係しているのか? 仕組みについて。

1)主要部品

仮に、あなたが会社で「デスクワーク」をするときに例えれば良いんです。

■CPUは :自分の頭(頭脳)

■メインメモリは :机の上(作業場所)

■ストレージ(HDD、SSD)は :机の引き出し、書棚、カバン

会社で仕事をするとき、カバンや引き出しの中から書類を取り出し、机の上において、作業を始めるでしょう。 それと、ほぼ同じ役割をしているだけです。

自分の「頭が悪い」と仕事がはかどらないでしょう? 自分の頭は取り換えれないですが、パソコンの頭脳「CPU」は交換可能です。 羨ましいでしょう。

但し、パソコンの頭が良いと云う意味は、「計算が速い」と云う事だけです。

誰が考えたのか知りませんが、実に上手くできているのです。

でも所詮、人間が考え出したものですので、「なるほどね」と理解しやすいと思うのですが、どうでしょうか?

それでは、主要部品は、どんな物体なのか、どんな形をしているのかさえ、知らない人のために、図を入れて紹介しましょう。

パソコンを構成する主な重要部品

CPU ———— メインメモリ ————- ストレージ(HDD、SSD)

人間(頭脳) 机の上(作業場所) 引き出し、書棚

2)動作の仕組について

コンピューター(CPU)は、必ず「ストレージ(HDD、SSD)」から「メインメモリ」にデータ(プログラムも含む)を読み込んでから、計算をしてプログラム命令を実行し、制御装置から信号を各入出力装置に送ります。

これらの制御をWindowsと云う「OS」がしているのです。

人間も、仕事をするときに、まず、書類を机の上に置いてから始めると思います。そして、終わると書類をしまう。 ところが、仕事が沢山あり、机の上が手狭になれば、かたずけなどで、やりくりするのに時間がかかりますが、パソコンも同じで、同時にたくさんのソフトを起動するとメインメモリ(作業場所)が足りなくなります。

当然、机の上が狭ければ、人間も、とりあえず、いま使う書類だけ残して、後は机の上から、どこかに退避させますよね。 パソコンもメインメモリが少なくなれば、HDDに退避させます。これをページングと云います(Windows 8まではですが)。

パソコンも重くなりますが、原因は、大体、3つ、メインメモリの容量が足りないか、CPUの処理能力が低いか、HDDの容量が足りなくなってきているかです。

人間も同じで、「頭」が悪ければ、仕事は進みませんよね。

パソコンが重いのは、実感できるのですが、自分の「頭」が重い? のは、自分自身ですので、実感できないのです。

皆さん、パソコンを購入する時に、安さに釣られて、Windowsパソコンを購入してしまうのですが、安いのは、大抵、「頭(CPU)」の回転(処理能力)の低いパソコンです。

企業で言えば、入社試験もしないで、安く使える「頭の悪い人」を雇ってしまうようなものです。 パソコンでも人間でも、入れ替え変える事は可能ですが、どちらも面倒くさいですよね。。。。。変な例えで済みませんが。。。。

4.電源を入れて起動後、パソコンはどう動いているのか、仕組みについて

1)パソコン起動時

パソコン起動時に、

電源投入——>BIOS——>ブートローダー——>OSが起動。

■ストレージに書き込まれた「ブートローダー」を読み出して、各種ハードウエアを叩き起こしに行きます。

■ちゃんと、ハードウエアが、みんな起きていれば(正常に起動すれば)、そこから、ストレージに格納されている「OS(基本ソフト)」をメインメモリに読み込んで、CPUがそれを使い、プログラムを実行(演算)して、Windowsなどを使える準備をします。

CPU

|

メインメモリ <——> ストレージ(HDD、SSD)

2)アプリケーションを起動した時

コンピューター(CPU)は、必ず、「ストレージ」から「メインメモリ」に、プログラムやデータを読み込んでから、計算をして命令を実行します。

CPU —- メインメモリ <—– ストレージ(HDD、SSD):ソフトが格納されている。

あなたの使いたいプログラムがクリックされると 、プログラム自体をメインメモリに読み込んでから、CPUがそのプログラムデータを使用して、演算処理を実行して行きます。

まず、ストレージ(HDD、SSD)に格納されているプログラム本体をメインメモリに読み込んでから、CPUがそのプログラム・データを使用して、演算処理を実行して行きます。

尚、パソコンで、普通に「プログラム(アプリケーション)」を起動して、使っていると思いますが、プログラムは、決して「HDD」上では実行されません。あくまでも「CPU」がメインメモリに読み込まれたデータを利用して動作(指令をハードに出す)させます。

これは、Windows、Linux、MacOSも、もっと大きいコンピューターもほぼ同じ、動作原理で動いています。

ノイマン型コンピュータと云います。

ハンガリー出身の数学者であるジョン・フォン・ノイマン(John von Neumann)によって提唱された、コンピュータの基本構成(アーキテクチャ)のことです。

3)その他、ユーザーが自分で起動していなくても、自動で動いているアプリケーション

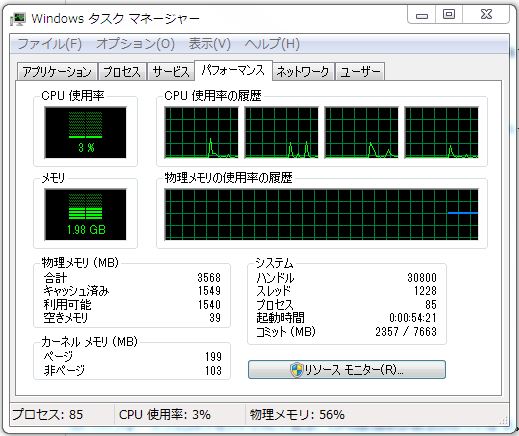

あと、自分でクリックして起動しなくても、パソコン起動時に自動的にシステムプログラムが読み込まれて、「バックグラウンド」で動いているプログラムも、山ほど有ります。

例えば、Windowsの各種サービスプログラム、セキュリティ関係のアプリケーションなどは、電源投入からデスクトップ画面が表示される頃には、自動で起動して、もう働いてくれています。

よく、何も使っていないのに「パソコンがおかしくなった」と云う方がいますが、あなたが使っていなくても、WindowsのOSは、管理する為に必要なプログラムがちゃんと、「裏」で動いているのです。

だから、使っているんですって! なにが、動いているのか、認識できないだけです。

「タスク マネージャー」を起動すれば、何が動いているのか、すぐに分かります。嘘だと思うなら、Ctrl + Alt + Delキーを同時に押して、「タスク マネージャー」を起動して、「プロセス」タブ、「サービス」タブを見てみて下さい。

「物理メモリ(メインメモリ)」や「CPU」の使用率がリアルタイムで表示されています。

どうでしょうか? ここまで話をして、理解できた人は、多分、「2進数」と「論理演算」を概念で理解している人だけでしょうね。

「論理演算」の理解は無理でも、「2進数」と「パソコンの仕組み」が、なぜ相性が良いのか理解できれば、十分です。

もう一つ言えば、

そして、メンテナンス方法を覚えて、ちゃんとパソコンと云う「文房具」を活用できれば、それで十分なのです。

ここから先は、「コンピューター」で飯を食ってゆく人が、理解すべき事柄ですので、この辺にしておきましょう。

項番4は、おまけです。

Windowsパソコンを使う人の「宿命」ですので、活用できる人も、活用できない人も、あまり、安っすい「Windowsパソコン」は購入しない方が良いです。

その訳は?

5.パソコンの購入時の注意点、後からスペック(性能)を上げる方法。

今時でしたら、最低でも、インテルのCPUでしたら「Core i5」クラスのCPUの入ったパソコンを購入すれば、人間が少し「ずぼら」でも、パソコンが重くなる影響が少ないでしょう。

Appleの「Mac」は、なぜ重くならないのか? PCもOSもAppleが作って販売していますので、性能の低いパソコンを提供することは、ほぼ無いのです。

ですが、

Windowsパソコンの場合は、Windowsタブレット「サーフェース」以外は、Microsoft社以外の会社が販売していますので、Microsoft社は、ハードの性能までは責任を持っていません(最低限度のスペックは発表していますが)。ですので、ユーザーは、値段につられて、安くて性能の低いパソコンを購入してしまうのです。 だから後から重くなるのです。

<忘れないように>

Windowsパソコン(デスクトップ機、ノートPC)を購入する時は、「メモリ」や「HDD、SSD」などは、後で、容量の大きい物へ、自分で交換できますので、とりあえず、そこそこ普通でもOKですが、「CPU」の性能は必ず確認することです。低性能だとすぐ重くなります。

おまけのソフトは付いてきませんが、「BTO」パソコンが安くて性能が良いですよ。

▮メインメモリー増設・・・動作速度など向上

<ストレージ>

・ハードディスク交換・・・動作速度・記憶容量の増加などが向上

・ハードディスク増設・・・保存する記憶容量の増加

・SSDに交換・・・・・・・動作速度、起動速度などが向上

■CPU交換・・・・・・・・動作速度・動画再生・動画編集などが向上

現状のIntelの「CPU」だと、Core i3、Core i5、Core i7の順に性能が高くなりますが、「ノートPC」、Surfaceなどの「タブレット」は、ほぼ後から「CPU」を交換できませんので、購入時にこれだけはチェックです。

最低でも、「Windows10」64ビットのパソコンを購入するなら、ノートでもデスクトップでも、タブレットでも、メインメモリ8GB以上、CPUは最低でもCore i3以上でしょう。 これで5年間くらいは十分使えます。

更に、インテルの「CPU」の場合、同じCore i3でも「世代」管理されています。当然ですが「世代」が上がるたびに性能が上がります。2020年1月現在では第10世代まで来ていますので、古くても第8世代以上のCPUが入ったPCを選んだ方が良いでしょう。

—補足説明—

「BTO(Build To Order)」パソコンとは、

ASUS、DELL、HP、レノボ、マウスなどが提供しているPCのことです。

次回以降の「初心者向けWindowsパソコンの基礎知識」は、下記の記事からどうぞ。

・第2回目は「セキュリティについて」です。

・第3回目は「アプリケーションの名称」です。

・第4回目は「ファイル操作」です。

・第5回目は「フリーソフトのダウンロードとインストール方法」です。

—関連記事—

・【新入学、就職に向けて】パソコンを新たに購入する前に覚えておきたいこと、最新情報です。

・Windows 10には、専用のセキュリティ対策用のソフトウェアを購入する必要は無いでしょう

・Windowsパソコンの初期設定(Vista、7、8、8.1、10編)について

・「Windows 10」を使い始めた方向けに、サクサク使うために、まとめて記事を紹介してみます。

・「Windows 10」の高速化設定と軽量化対策と最後にメモリ管理について

・「Windows 10」の「高速化」設定と「メモリ管理」についての第2弾 「Windows 10」を32bit版から64bit版に無償で変更てみようです。

・「Windows 10」のUIを「Windows7」のルックライクにして、各機能を止めるには。。。です。

Sponsored Links

コメント