2025-07-15、

本日のひとり言は、「食道癌」の術後、ちょうど1年が経過したが、どうもかんばしくないので、現在の体の状況についてです。

1.具合が悪くなるタイミングと気になる点

◼︎普段 家にいる時でも、ちょっと調子悪いなと思い、スマートウオッチで「心拍数」を確認すると100を越えている。これは道を歩いている時も同じで、具合が悪いなと思い心拍数を確認すると100を超えて130くらいまで上昇しまっているが、なぜ心拍数が上がるのか?

◼︎1日のうちで、今日は運動しようと、数キロ歩き過ぎたりすると、ほぼ確実に、次の日に調子が悪く怠くて、立つのも、歩くのもしんどくなる状態なるのは何故?

■普段、徒歩で歩いているときに、だるいなと思い、スマートウオッチで「心拍数」を確認すると100を超えて140くらいまで上がっている時がある。

◼︎食事をとって、少し食べ過ぎた時や、いつもの様に早食いまではいかないが、さっさと10分位で食べた後などは、食後しばらくの間調子が悪い。

時間の間隔を空けて食べる必要があるが、一食分を1時間もかけて食べれないので困る。

■夜寝てから朝までの間に、胃酸が上がってきて、トイレで、痰を来るように吐く機会がある。

2.ここからは、以上のような事柄を複数の「生成AI」のプロンプトに質問をしてみた結果です。

<質問内容>

道がんの術後1年が過ぎたが、手術以前から、普段 歩いていて心拍数が100を超えて130くらいまで上昇して、具合悪くなる。

道がんの手術前に腹部大動脈りゅうの修復手術をしたが、心拍数が上がる原因になっているか?

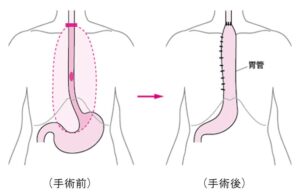

食道がんの手術は、胃や小腸の一部を使って食道の再建を行うため、消化器系の機能に大きな変化が生じます。

考えられる主な原因は、色々あり、どれが当てはまるか先生に確認しないと不明な点が多いです。

以下の通りです。

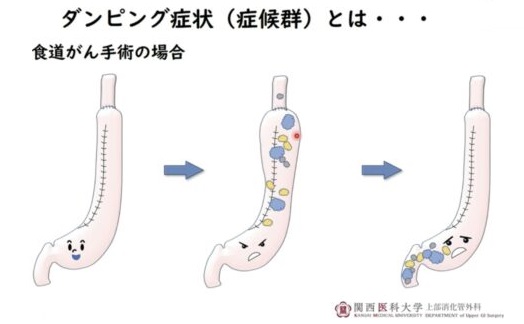

1)ダンピング症状

「食道がん」の手術後によく見られる合併症で、食べたものが急激に小腸に流れ込むことで様々な症状を引き起こします。つまり、食道を切除して胃を食道代わりにしている為、胃で食べ物を一旦受け止める事ができないので、ドサッと食物が落ちて来ると小腸がパニックになるのです。

■手術で食道を切除して、「胃」を加工し、術後「食道」としての機能を持たされた「胃」の様子です。

■早期ダンピング症候群:

食後30分以内に起こり、動悸、めまい、冷や汗、脱力感、吐き気、腹痛、下痢などの症状が出ます。食べ物が小腸に急速に流入することで、血糖値が急上昇し、その後にインスリンが過剰に分泌され、一時的な低血糖状態になることが原因の一つとされています。心拍数の上昇もこの影響で起こりえます。

■後期ダンピング症候群:

食後2~3時間後に起こり、脱力感、めまい、冷や汗、手の震えなどの低血糖症状が主です。これも心拍数の上昇につながることがあります。

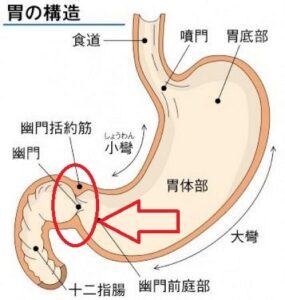

■「幽門」とは?

胃の出口にある筋肉の輪で、括約筋でできている。

閉じたり、開いたりする弁の様な機能をして、胃での消化物を小腸に流し込む制御をしている。

手術の内容によっては、幽門を温存する場合と、切除する場合があります。

幽門を温存することで、胃の内容物の排出機能や逆流防止機能を維持することができます。

一方、幽門を切除することで、腫瘍の完全切除を目指したり、手術の範囲を狭めたりすることができます。

手術の内容や患者さんの状態によって、幽門の機能の温存と切除のどちらが適切かは異なります。医師から十分な説明を受け、疑問点や不安な点は遠慮なく質問し、納得した上で手術に臨むことが大切です。

・それぞれの場合のメリットとデメリットは何か?

・手術後の生活にどのような影響があるか?

・手術のリスクは何か?

・他の治療法は選択肢としてないのか?

手術前、胃と小腸の間に「幽門」の機能を取るか、取らないかの承諾書をかかされたが、先生から何も説明が足りなかったのは、このダンピング症候があるので、あえて詳しい説明をしないまま「承諾書」を書かされて、機能を停止したのか、生きているのかも教えてくれないのです。アンケートだけは、健診時に書かされています。

2)貧血

食道がんの手術では、胃の一部を切除したり、胃酸の分泌が減少したりすることがあります。

これにより、鉄分やビタミンB12の吸収が悪くなり、貧血(特に鉄欠乏性貧血や巨赤芽球性貧血)を発症しやすくなります。貧血になると、全身に十分な酸素が行き渡らず、心臓がより多くの血液を送ろうとすることで、動悸や息切れ、疲れやすさ、めまいなどの症状が現れ、心拍数も上昇することがあります。

3)自律神経の乱れ

手術は体に大きな負担をかけるため、術後に自律神経のバランスが乱れることがあります。自律神経は心臓の動きや消化器の働きなど、体の様々な機能を調整しているため、そのバランスが崩れると動悸、めまい、疲労感、息苦しさなどの症状が出ることがあります。

4)栄養状態の悪化

術後は食事の摂取量が減ったり、吸収効率が悪くなったりすることで、栄養状態が悪化することがあります。特に、必要なエネルギーや栄養素が不足すると、体力が低下し、少しの運動でも心拍数が上昇しやすくなることがあります。

5)心拍数が上昇する理由として

- 吻合部(ふんごうぶ)の問題や炎症:

手術でつなぎ合わせた部分(吻合部)に炎症や狭窄などが起きている場合、食道の通過に時間がかかったり、炎症反応によって全身に負担がかかり、心拍数が上昇することがあります。 - 迷走神経の損傷や機能不全:

食道の周囲には、心臓の働きをコントロールする自律神経の一つである迷走神経が分布しています。手術によってこの迷走神経が損傷を受けたり、その機能が一時的に低下したりすると、心拍数の調整がうまくいかなくなり、安静時でも心拍数が高くなることがあります。

6)その他の可能性

■心臓への負担:

手術の影響で心臓に何らかの負担がかかっている可能性もゼロではありません。

■脱水:

食事量の減少や下痢などで脱水状態になると、血液量が減り、心拍数が上昇することがあります。

<自身でできる事としては>

■食事の見直し:

ダンピング症候群を避けるため、1回の食事量を減らし、回数を増やす、

よく噛んでゆっくり食べる、糖質の多い食品を控えるなどの工夫が有効です。

■水分補給: 脱水を防ぐため、こまめに水分を補給しましょう。

■休養: 無理のない範囲で活動し、十分な休養を取ることも大切です。

<対処法と受診の目安>

現在、歩いていて心拍数が100を超えて具合が悪くなる症状があるとのことですので、まずは手術を受けた医療機関の担当医に相談することが最も重要です。

担当医は、あなたの術後の経過や現在の状態を最も詳しく把握していますので、適切な診断とアドバイスが得られるでしょう。必要に応じて、血液検査で貧血の有無や栄養状態を確認したり、心電図検査などを行うことも考えられます。

3.夜寝てから朝までで、「胃酸」が上がってきて、トイレで吐く機会がある

1)食道手術後の構造的・機能的変化

食道がんの手術、特に食道と胃をつなぎ合わせる手術(食道再建術)を受けた場合、以下のような変化が胃酸逆流の原因となることがあります。

・逆流防止機能の低下:

正常な食道の下部には、胃液の逆流を防ぐための機能(下部食道括約筋など)がありますが、手術によってこの機能が失われたり、弱まったりすることがあります。

・胃の形や位置の変化:

食道再建のために胃の一部を食道の代わりに使用したり、胃の位置が変化したりすることで、胃液が食道に逆流しやすくなることがあります。

・胃内容物の排出遅延:

手術の影響で胃の動きが悪くなり、食べたものが胃に留まる時間が長くなることがあります。これにより、胃酸が過剰に分泌されたり、胃内容物が逆流しやすくなったりします。

2)食事内容やタイミングの影響

日中の症状と同様に、夜間の胃酸逆流も食事の影響を強く受けます。

就寝前の食事: 寝る直前に食事を摂ると、胃の中に内容物が残ったまま横になるため、胃酸が逆流しやすくなります。

高脂肪食・刺激物の摂取: 脂肪の多い食事や、カフェイン、アルコール、香辛料などの刺激物は、胃酸の分泌を促進したり、胃の排出を遅らせたりして、逆流を悪化させる可能性があります。

食べ過ぎ: 一度に大量に食べることで胃への負担が増し、逆流のリスクが高まります。

3)ダンピング症候群との関連

食道がん術後に多く見られるダンピング症候群は、食後の心拍数上昇や倦怠感だけでなく、間接的に夜間の胃酸逆流にも影響を与える可能性があります。

ダンピングによって消化不良が起きたり、胃腸の動きが乱れたりすることで、胃内容物の停滞や逆流につながることが考えられます。

4)対処法と受診の重要性

夜間の胃酸逆流と嘔吐は、食道炎や肺炎(誤嚥性肺炎)のリスクを高める可能性があるため、放置せずに適切な対処を行うことが重要です。

<自身でできる対策>

(1)就寝前の食事を控える: 最低でも寝る3~4時間前には食事を済ませるようにしましょう。

(2)食事内容の工夫:

・少量頻回食: 一度に食べる量を減らし、食事回数を増やしてください。

・消化の良いものを中心に: 脂肪分が少なく、やわらかいものを選ぶようにしましょう。

・刺激物を避ける: コーヒー、アルコール、炭酸飲料、辛いものなどは控えてください。

(3)就寝時の工夫:

・上半身を高くして寝る:

枕を高くしたり、ベッドの頭側を傾斜させたりして、重力の力を利用して胃酸の逆流を防ぐことができます。市販の逆流防止用の枕なども検討してみてください。

・左側を下にして寝る:

胃の形状の関係で、左側を下にして寝る方が胃酸が逆流しにくいと言われています。

(4)食後の過ごし方: 食後すぐに横にならず、少なくとも30分〜1時間は座って過ごすようにしましょう。

<医療機関への相談>

これらの症状は、食道がん手術の合併症や術後の状態に深く関わっている可能性が高いため、手術を受けられた医療機関の消化器外科医に速やかに相談することが最も重要です。

医師は、以下のような対応を検討する可能性があります。

・胃酸を抑える薬の処方:

胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬など)が有効な場合があります。

・胃の動きを良くする薬の処方:

胃内容物の排出を促進する薬が処方されることもあります。

・内視鏡検査:

食道や吻合部の状態、胃の動きなどを詳しく確認し、逆流の原因を特定します。

・生活指導の見直し:

食事や生活習慣について、より具体的なアドバイスが受けられます。

夜間の症状は睡眠の質も低下させ、日中の体調不良につながります。一人で抱え込まず、専門医に相談して適切な治療とアドバイスを受けることが、体調改善への第一歩となります。

———————————————————————————————

4.食道がんの手術前に腹部大動脈りゅうの修復手術をしたが、心拍数が上昇する原因になっているか?

この腹部大動脈瘤修復術が、歩行時の心拍数上昇と体調不良の原因となっている可能性は十分に考えられます。直接的な原因というよりは、以下のような複合的な要因として影響している可能性があります。

1)腹部大動脈瘤修復術が心拍数上昇の原因となる可能性

- 手術による身体への累積的な負担:

- 腹部大動脈瘤修復術は、食道がんの手術と同様に、非常に大がかりで体に大きな負担をかける手術です。全身麻酔、開腹手術、人工血管の挿入など、心臓や肺、その他の臓器にも相当なストレスがかかります。

- この大動脈瘤修復術を受けた後に、さらに食道がんの手術を受けられたため、体全体への負担がより累積され、体力の回復が遅れたり、心肺機能の適応能力が低下したりしている可能性があります。

- 手術の侵襲が大きいほど、術後の自律神経のバランスが乱れやすくなることも考えられます。

- 既存の心血管系の基礎疾患:

- 腹部大動脈瘤は、全身の動脈硬化の一つの現れとして発生することがほとんどです。つまり、大動脈瘤がある方は、心臓の血管(冠動脈)にも動脈硬化が進んでいる可能性が高く、狭心症や心筋梗塞のリスクも高いとされています。

- 手術以前から、心臓自体に何らかの基礎疾患(例:冠動脈疾患、心臓弁膜症、不整脈など)が潜在していた可能性があり、これらの病態が運動時の心拍数上昇や体調不良を引き起こしていることがあります。

- 大動脈瘤の背景には、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病があることが多く、これらも心臓に負担をかける要因となります。

- 術後の影響(貧血、体力低下、自律神経の乱れ):

- 大動脈瘤修復術でも出血を伴うことがあり、術後に貧血になる可能性があります。貧血は、全身の酸素供給を補うために心拍数を上昇させます。

- 長期間にわたる回復過程で、運動能力が低下し、少しの負荷でも心拍数が過度に上昇する状態になっている可能性もあります。

- これら複数の大きな手術による身体的・精神的なストレスが、自律神経のバランスを崩し、心拍数の不適切な調整や全身の倦怠感を引き起こしていることも考えられます。

2)まとめと重要な次のステップ

腹部大動脈瘤修復術の既往は、心拍数上昇と体調不良の原因として、手術による身体的負担の蓄積と既存の心血管系疾患の可能性という点で非常に重要な情報です。

現在抱えている症状は、単に食道がん術後の回復の問題だけでなく、心臓を含む全身の状態を総合的に評価する必要があることを示唆しています。

3)強くお勧めする次のステップは、以下の専門医への相談です。

- 循環器内科医:

心臓の専門医です。現在の症状(歩行時の心拍数上昇、動悸、体調不良)について詳しく相談し、心電図、心エコー、ホルター心電図(24時間心電図)、運動負荷試験などの検査を受けて、心臓に問題がないか、あるいはどのような状態なのかを正確に診断してもらうことが極めて重要です。 - 食道がんの手術を受けた主治医:

これらの症状と、大動脈瘤修復術の既往も含め、全ての情報を提供し、今後の治療や管理方針について相談してください。主治医は、あなたの全身状態を把握しており、必要に応じて他の専門医への紹介状を書いてくれるでしょう。

決して自己判断せず、専門医の診断とアドバイスに基づいて、適切な対処と治療を進めていくことが、あなたの体調改善への道となります。

———————————————————————————————

最後に、

心拍数の上昇の原因の1つとして、大動脈瘤修復術の既往が関係しているかもしれないという事が、判明したので、今月の定期健診時に主治医に相談してみる事にします。

現在は、3が月くらいのインターバルで、定期検診を受けていますが、先生の診察を受ける前に、栄養相談の先生とお話をするようになっていますが、ここでは、体の検査と、日々どのくらいカロリーを摂取しているかを聞かれます。 主治医と話す時間より長いのです。

スマホのアプリで一週間くらい、日々どのくらいカロリーを摂取しているか、食べ物を入力したことがありますが、やはり、外食で「定食」などお店で、時間をかけて食べれないので、少量の物を一日中、色々と食べても、確認すると2,000Kカロリー弱くらいしか摂取できない様ですので、カロリー不足なのは認識しているつもりです。

—関連記事—

・【ひとり言】早く、温かい春が来いと願っていると、次々とやって来る体の不具合。。どうなってるの?

・【ひとり言】食道癌の手術をして、もうすぐ1年が経過するが、突然の異変にちょっとビビる。

・【書籍紹介】 ヒトはなぜ「がん」になるのか; 進化が生んだ怪物 キャット・アーニー(著)

Sponsored Links

コメント